|

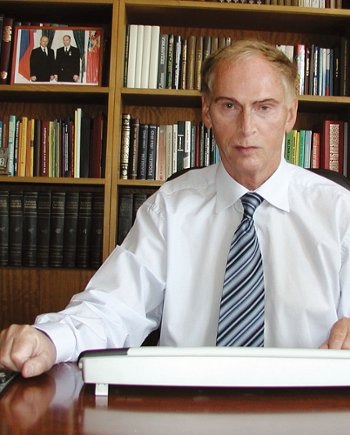

Российская академия образования – высшее научное учреждение Российской Федерации, занимающееся вопросами образования в масштабе страны. В составе РАО свыше 110 академиков, более 140 член-корреспондентов. РАО объединяет 6 отраслевых и 5 региональных отделений, 32 научных учреждений. Всем этим научно-педагогическим комплексом руководит Президент РАО Н.Д. Никандров, с которым журнал "Университетская КНИГА" обсуждил тенденции и актуальные проблемы российского образования.

— Николай Дмитриевич, Вы на посту Президента РАО уже 13 лет. Какие наиболее значимые тенденции в российском образовании за это время Вы можете выделить? Как Вы оцениваете текущие реформы высшего образования: в части консолидации вузов, развития федеральных НИИ и т.д.? — Николай Дмитриевич, Вы на посту Президента РАО уже 13 лет. Какие наиболее значимые тенденции в российском образовании за это время Вы можете выделить? Как Вы оцениваете текущие реформы высшего образования: в части консолидации вузов, развития федеральных НИИ и т.д.?

— Во-первых, я сказал бы, что за последний десяток лет внимания образованию стало уделяться больше. С точки зрения руководителей самого разного уровня, образование практически всегда было приоритетным. Но эта приоритетность мало подкреплялась финансированием, а частью этого финансирования является зарплата учителей. Денег, в принципе, никогда не бывает много: было бы больше – ещё лучше. Но надо сказать, что за последние годы финансирование образования существенно увеличилось, возросла зарплата учителя. В среднемпо стране 12 тыс. рублей – это, конечно, немного, учитывая то, что за средней цифрой скрывается и много меньшая. Но в целом это значительно лучше, чем было в 90-е гг. Это первое. Второе. Именно в это время по инициативе Президента было предложено иметь полное 11-летнее среднее образование. В своё время, а точнее в 2000 году, было совещание в Кремле по вопросу образования, где нами была предложена концепция 12-летней школы. Но тогда было принято решение, что это ещё не назрело, хотя теоретически было возможно. Теперь, с учётом предшкольного образования, мы так и выходим на эти 12 лет. Это не значит, что всё будет введено немедленно, но я считаю это важным событием. Если иметь в виду содержание школьного образования, то мы практически завершаем работу по формированию и постепенному введению стандартов второго поколения. Сейчас стандарт – это требования к структуре обучающей программы, к уровню и качеству усвоения материала и к условиям реализации программы. Всё, что касается содержания образования, выведено из основной части стандарта в сопровождающие документы, т.е. в Базисный учебный план и т.д.

Если иметь в виду высшую школу, то это, конечно, введение двухуровневого образования «бакалавриат–магистратура». Я не могу сказать, что вполне удовлетворён скоростью этого нововведения. Думаю, что стоило бы этот процесс продлить. Также важен вопрос консолидации, уменьшения количества и укрепления вузов. Здесь у меня нет принципиальных возражений против существующей концепции. Есть опасение, что когда мы задаёмся каким-то числом, а иногда в выступлениях руководителей, в частности, у А.А. Фурсенко, проскальзывает «должно быть не более 150 вузов», это мне кажется поспешным, потому что существуют определённые критерии, установленные министерством, относительно того, что должно быть, а чего не должно быть в вузах. Вот и надо эти критерии применять. Если какое-то учебное заведение удовлетворяет этим критериям, то пусть оно спокойно работает. Если не удовлетворяет, его надо закрывать или реформировать. Сама по себе идея уже реализуется в создании федеральных университетов, идея неплохая. Ведущие вузы так или иначе везде есть, просто теперь они будут иметь бесспорный авторитет. Ну и конечно, меня особенно волнует, как Президента РАО, судьба даже не высшей школы вообще, а именно педагогического образования, подготовки учителя. Но здесь работа по реформированию практически только началась, и о ней я пока постарался бы не говорить.

— А как сейчас Вы оцениваете уровень современных студентов, аспирантов, молодых учёных в целом и в педагогической отрасли в частности?

— Здесь я не буду оригинальным. Этот уровень падает. Дело в том, что мы имеем фактически второе поколение людей, выросших при совсем иной мотивации в образовании. Большую часть 90-х годов все жили под знаком того, что лучше схватить быстрые деньги, а такие длительные способы зарабатывания, как учение, получение диплома, степени считались способом ненадёжным. Коль скоро такая мотивация подсказывалась не столько со страниц журналов, выступлений руководителей, но самой жизнью, то, соответственно, многие учились, имея в виду именно такое понимание образования. И, соответственно, произошло понижение уровня. Не потому, что стали плохими преподаватели в вузах, учителя в школах. Уровень понижается, конечно, и у них по той простой причине, что и в школах, и в вузах для того, чтобы обеспечить себе достойный, а иногда и элементарный уровень жизни, люди должны были бегать из одного учреждения в другое, брать дополнительную нагрузку, заниматься чем-то ещё. Это никак не способствует повышению квалификации.

— Сейчас тему ЕГЭ не обсуждает только ленивый. И всё-таки. Как бы Вы могли прокомментировать этот наболевший и у ректоров, и у абитуриентов, и у их родителей вопрос?

— Я хочу напомнить, что идея ЕГЭ, хотя в терминологически ином оформлении, это идея русская. В 1906–07 годах был у нас министром просвещения граф И.И. Толстой. И в своей книге «Заметки о российском просвещении» он как раз предложил очень многие вещи, которые мы сейчас сочли бы инновационными. По обсуждаемой сейчас теме он писал, что решение о том, быть или не быть конкретному гражданину студентом, должен принимать не вуз, а комиссия, которая должна быть в каждой губернии. И все должны экзаменоваться по единой программе. Там не было того, что есть в современном ЕГЭ – тестовой методики. Но идея единого экзамена была. Потом она была основательно забыта, а еще позднее повторно «родилась» в Америке, но там уже были тесты. В общем, в том или ином виде идея стандартизированного экзамена по единым программам стала достаточно давней для многих стран. Её минус в России даже не в том, что авторами часто меняются контрольно-измерительные материалы, что бывают глупые вопросы. На самом деле чисто математически получается, что если количество неудачных тестов около 10%, это никак не будет влиять на уровень точности оценки. В то же время тесты беспристрастны. Если экзаменатор – живой человек, у него может болеть печень, и есть основания предполагать, что он занизит оценку, а если перед ним симпатичная абитуриентка, он поставит чуть побольше, чем она заслуживает. Конечно, тесты не могут схватить уровень «творческости» студента, они плохо оценивают умение владеть речью. Но тесты – очень хороший инструмент примерной оценки знаний. Как единственный фильтр между школой и вузом тесты не годятся. Но теперь в результате многочисленных обсуждений, некоторые вузы помимо ЕГЭ, могут предлагать свои испытания, а, кроме того, есть более сотни разного рода олимпиад, результаты которых тоже учитываются. Тесты нужно развивать, ЕГЭ нужно совершенствовать. Теперь о том, чего делать нельзя, и что, к сожалению, было сделано. Когда убедились, что при оценивании знаний учащихся с помощью тестов получались массовые провалы, было принято решение не допускать того, чтобы выпускники не получили аттестатов. В итоге сама идея тестов сводится к нулю. Получилось, что мы подстраиваем не методику обучения к измерителям, а сами измерители под уровень знаний. Это всё равно, что при норме прыжков в высоту 1,5 метра снизить планку до полуметра, потому что выше никто не может. Такой способ применительно к образованию недопустим. Ректоры жалуются по той самой причине, что искусственно сделанные проходные баллы не соответствуют требованиям обучения в вузе.

— Министр образования и науки А. Фурсенко заявляет, что через 3 года студентов в России будет вдвое меньше, чем сейчас. Несколько лет назад Вы говорили о том, что не считаете негативные демографические тенденции необратимыми. Не изменилосьли сейчас Ваше отношение к демографической проблеме? Какие меры Вы считаете необходимыми для решения этой проблемы?

— Я подчёркиваю, что эти тенденции действительно обратимы. Более того, самые последние данные подтверждают, что население в России увеличивается. Сегодняшнее увеличение – не за счёт мигрантов. Оно происходит постепенно за счёт рождаемости. Это медленная тенденция, она не является поворотом на 180 градусов относительно того, что было. Вообще надо сказать, что увеличение рождаемости – это всегда показатель некой уверенности перспективных пап и мам. Так было, когда пришёл Горбачёв, население испытывало энтузиазм по этому поводу. Тогда было некоторое увеличение рождаемости, ну и сейчас положительные тенденции наблюдаются. Но если брать не широкие, на много лет рассчитанные прогнозы, то в ближайшие 5 лет нас в смысле увеличения количества студентов ничего хорошего не ждёт. Это создаст проблемы вузам, а платным в особенности.

— Стоит ли в этой связи снижать требования к абитуриентам?

— Трудный вопрос. Если иметь в виду, что образование, и в частности, послешкольное – это не только проблема подготовки кадров, но и удовлетворение определённой потребности человека, то чем больше поступят, тем лучше. Но есть другая сторона вопроса. Получая диплом, человек получает возможность работать в той области, в которой он, если плохо учился и недостаточно подготовлен, в принципе, работать не может. Наверное, ни Вы, ни я, никто не захотел бы лечиться у недоученного врача, учиться у недоученного учителя. Здесь мы сталкиваемся с той же проблемой. Я могу себе понизить критерий. Но от этого прыгать лучше я не стану.

— Возможно, необходимо так выстраивать систему профориентации, чтобы ребята шли массово не в вузы, а в учреждения рангом пониже – в техникумы, колледжи?

— Это можно делать, это даже нужно. Но это тоже требует изменения нашей российской ментальности. Если взять многие западные страны, то само по себе так и получается. Человек не чувствует себя обделённым, не имеет комплекса неполноценности по поводу того, что он имеет не высшее образование, а среднее или низшую ступень высшего. Но у нас всё-таки любовь к красивой бумаге сохраняется. Потребуется время, чтобы эту ситуацию изменить.

— Ещё в 2006 г. на Радио России Вы обсуждали тему кредитов на образование. 1 сентября 2009 г. стартовал эксперимент по государственной поддержке образовательных кредитов. Как Вы считаете, каковы шансы этого эксперимента стать полноценной практикой? Позволит ли он обеспечить больший приток студентов в вузы?

— Прежде всего, здесь есть подвопрос: а зачем вообще нужны платные вузы? Дело в том, что у нас пока ещё в большей части аргументация такая: мне не потянуть поступление на бесплатное место, так я, по крайней мере, пойду на платное. За рубежом очень часто бывает по-другому. Платные, т.е. негосударственные, вузы дают более высокое качество образования. У нас пока этого нет. Большая часть платных вузов находятся на территории государственных, пользуются услугами их преподавателей. А в условиях, когда студентов вообще становится меньше, проблема еще более специфична. Но думаю, что платные вузы все-таки нужны. И постепенно мы придём именно к такой ситуации: как в школе платят часто за удобство, а не за качество (там маленькие классы, получше мебель, оборудование), так и часть студентов будет смотреть на поступление в вуз. Трудно предсказать, как развернутся события. Другое дело, что и бесплатные вузы тоже вследствие принципа «деньги следуют за студентом» будут заинтересованы в количестве учащихся. Будет большая конкуренция. В конечном итоге в этой ситуации выиграет тот, кто предложит большее количество мест.

— Демографические проблемы проявляются и в том, что стремительно стареют научные, педагогические кадры. На страницах нашего журнала мы уже обсуждали то, как привлечь молодёжь в библиотеки, издательства. А как можно воздействовать на молодых с тем, чтобы вовлечь их в науку, в преподавание?

— Я бы сказал так. Всегда найдутся люди, которые так бескорыстно и так сильно любят науку, что будут работать за любую зарплату и чуть ли не без неё совсем. Но рассчитывать на это, конечно, нельзя, непорядочно. Поэтому в первую очередь речь идёт о том, чтобы была достойная зарплата. Правда, применительно и к вузовскому, а ещё больше – к школьному обучению есть такой важный момент, как умение или неумение, желание или нежелание постоянно общаться, то есть иметь общение как способ деятельности. Ещё в советское время, достаточно давно, мы изучали, почему учителя уходят из школ. Оказывается, очень многие уходят не из-за того, что зарплата не устраивает, а из-за того, что им приходится постоянно общаться. А сейчас общаться значительно сложнее. Конечно, фильм «Школа» – это передержка, но общее представление о том, как общаются сегодня в современном классе, он даёт. Если в советские годы, когда это было намного проще, это отвращало от преподавательской деятельности, то тем более это верно сейчас.

— В числе Ваших научных и практических интересов – духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения. В школах уже проходят эксперименты по внедрению образовательной области «Духовно-нравственная культура». Как Вы считаете, нужна ли такая практика в вузах?

— Это было бы очень неплохо. Разумеется, на другом уровне. Всё-таки пока мы начали с эксперимента в 4–5 классах. Это не совсем малыши, но школьники младшей группы. Студент – это другое. Там нужен в какой-то мере и философский подход. Было бы очень здорово, если, прослушав курсы такого рода в школе, человек продолжал бы изучение курсов нравственной направленности и в вузе тоже. Хотя бы те 6 модулей, которые сейчас предложены в школе, т.е. история религий, светская этика, и четыре основных конфессии, или это будут другие программы. Определённый опыт такого рода в вузах есть, но это, конечно, факультативы, в то время как в школе это обязательные курсы с выбором в пределах 6 модулей. Так что, я думаю, работа с вузами нам ещё предстоит. И в принципе, получив некую «прививку» в этом плане в школе, многие и на факультативной основе выберут что-то подобное.

— Наш журнал книжный, не могу не спросить, как Вы оцениваете сегодняшний уровень учебной, дидактической литературы по педагогике?

— Сейчас есть много разной литературы, я не могу сказать, что исчерпывающим образом всё это знаю. Естественно, слежу, поскольку со своими коллегами и писал учебник по педагогике. Думаю, здесь стабильности добиться значительно труднее, чем в математике. Это, всё-таки, предмет идеологический, хотя у нас в Конституции и провозглашён принцип множественности идеологий, плюрализма. Но в любом случае такие подвижные области, как история, педагогика, вообще гуманитарная сфера очень нестабильны. Поэтому я бы здесь предложил пуститься в некое свободное плавание, отвергая только те учебники, которые явно не годятся. Я не могу вспомнить ни одного учебника, который однозначно мог бы назвать плохим. Это очень разные вещи, они могут быть лучше и хуже, и я думаю, что должно пройти некоторое время, прежде чем мы придём к какой-то общности подхода в разных учебниках. Но что определённо должно быть: теперь уже любой учебник и даже учебное пособие должны брать на себя ответственность за управление познавательной деятельностью студента. Важно, чтобы там был не только знаниевый компонент, но были встроены механизмы, которые бы управляли процессом познания этого «знаниевого компонента». Что касается издательско-типографской стороны, то если это не «левый» продукт, то они издаются пристойно.

— Как Вы считаете, уместны ли в педагогике электронные учебники?

— Я считаю, что они везде уместны. Здесь мы сталкиваемся с большими проблемами для издательств, но это, конечно, великое дело. Разумеется, когда речь идет о книгах иллюстраций, репродукций, это совсем другое дело. Если же иметь в виду информационную ценность учебника, то это замечательная вещь. Всемного раз читали, слышали и говорили о том, каким тяжёлым стал школьный ранец. Я вам покажу свою электронную книгу. Она весит 300 граммов. Здесь вся русская классика, я говорю с полной ответственностью. Здесь большая коллекция иностранной классики на оригинальных языках, я многими владею. И это всё при мне. Я это могу взять куда угодно.

— Мы про это много писали.

— Да, это очень хорошее дело. И это всё будет развиваться, скоро сюда и цвет придёт. К этому нужно готовиться, это нужно использовать. И нужно найти какие-то механизмы, чтобы издательства тоже были заинтересованы. Есть, конечно, свои минусы. Пушкина и Толстого спокойно можно взять с собой в электронном виде, а вот вновь появляющиеся книги ограничены авторским правом. Но это уже не наши, не педагогические проблемы.

— А каким Вы видите будущее образования? Насколько оно будет электронным? Какое место в нем займут дистанционные технологии?

— Я думаю, это тоже будет развиваться. Я очень не люблю говорить, что один учитель хороший, а другой плохой, хотя понятно, что в отдалённой сельской школе не может быть такого выбора учителей, как в большом городе. И если в этой самой маленькой школе учитель может использовать дистанционные технологии, пусть в части своей работы, это будет очень хорошо. Допустим, преподаётся физика. В значительной степени это сейчас «меловая» физика. Оборудование многих школ по физике, химии, биологии ниже всякой критики по сравнению с советским уровнем. Тогда пусть это будет физика с помощью дистанционных технологий! Атомный взрыв невозможно показать в школе в натуральном виде. А модель на компьютере – пожалуйста! Но даже для простых опытов нет оборудования. Даже по этой причине эти технологии должны быть приняты нашим образованием. Кроме того, это быстро обеспечит введение в школу тех знаний, того содержания, которое только- только появляется. У меня нет сомнений, что у дистанционного образования неплохое настоящее и ещё лучшее будущее.

— Какие-нибудь исследования проводит в этом направлении РАО?

— Да, у нас есть Институт информатизации образования, где как раз об этом идёт речь. Чего мы не делаем, но этого не делается нигде – не создаём соответствующей техники. Программные продукты и методики их использования мы создаём, но «железа» у нас нет.

— Какие пути Вы видите для повышения информационной грамотности преподавателей в свете развития новых технологий?

— Мне кажется, что пик трудностей в этом плане пройден. Думаю, что та технофобия, которая была у многих педагогов даже применительно к более простым вещам, таким как диапроекторы, слайды – это уже прошло. Для того, чтобы осуществить поиск по Интернету, использовать компьютер как пишущую машинку уже ни у кого проблем не возникает.

— Последний мой вопрос – традиционный. Какие книги оказали на Вас лично максимальное влияние в плане формирования как личности, как профессионала? Что сейчас читаете в свободное время?

— Я отдаю явное предпочтение классике. Стараюсь читать на иностранных языках. Если перейти к тому, что лично на меня оказало влияние, то опять же это будет классика, и ещё я бы назвал Жюля Верна. Я не очень люблю современную фантастику и фэнтези. Мне нравится именно и психологическая, и собственно техническая сторона того, что есть у Жюля Верна. Кстати, именно поэтому у меня в моей электронной книге весь Жюль Верн. Конечно, многое другое. Мне нравятся многие рассказы Чехова, Куприна, которые действительно оказали на меня влияние. Например, есть такой рассказ «Чудесный доктор» о Пирогове и другие рассказы, которые могли оказать влияние большее, чем даже романы. Но специально над тем, что на меня повлияло, я, пожалуй, не думал. У меня были хорошие учителя, и именно они оказали на меня большое влияние в школе и в вузе, я об этом специально думал, даже писал. Считаю, что никакая книга учителя заменить не может, и электронная книга, и компьютер. Это прекрасные средства, но и в школе и в вузе мотивационная сторона, т.е. приобщение к науке, к учению, разумным ценностям – это всё-таки забота и практика учителя!

Беседовал Роман Каплин

Опубликовано в номере апрель 2010 |