Библиотека в высшем педагогическом образовании через призму информационного поведения преподавателей

Современное образование переживает серьёзные изменения под влиянием процессов цифровой трансформации, которые затрагивают не только форматы передачи знаний, но и способы их получения, обработки и распространения. В условиях, когда скорость появления новых знаний растёт, а нейросетевые технологии кардинально меняют паттерны работы с информацией, педагоги сталкиваются с необходимостью пересмотреть привычные практики своей профессиональной деятельности.

Автор Дмитрий Алексеевич ИВАНЧЕНКО, кандидат социологических наук, начальник научно- аналитического отдела информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Скорость появления новых знаний значительно увеличилась: если раньше педагоги готовились к занятиям, используя печатные материалы, актуализация которых занимала продолжительное время, то сегодня им необходимо оперативно реагировать на изменения, происходящие в науке, правовом поле, экономике и т.д., и адаптироваться к ним. Если ещё в недавнем прошлом текст в виде научных статей, монографий, учебников был основным способом сохранения и передачи знаний, то сегодня эти форматы дополняются мультимодальными и интерактивными инструментами, включая электронные и аудиокниги, подкасты и видеолекции, инфографику и мультимедиа, VR-симуляции и AR-приложения. Новые технологии требуют от специалистов умения быстро искать, анализировать и применять информацию, и это меняет не только подходы к их профессиональной деятельности, но и общее информационное поведение.

Исследования [1–4] показывают, что информационное поведение специалистов высшего образования напрямую связано с уровнем цифровой зрелости образовательной организации и степенью подготовки преподавателей к работе с электронными ресурсами. Чем выше цифровая грамотность педагогов и доступность современных информационных сервисов, тем более эффективными становятся их стратегии поиска, анализа и использования профессиональной информации.

Однако образовательная сфера, будучи достаточно консервативной, не всегда успевает за этими процессами. Развитие цифровых навыков, освоение новых сервисов и технологий требует времени и ресурсов, которые не всегда доступны участникам образовательных отношений. В результате многие преподаватели сталкиваются с барьерами — как техническими, так и методологическими.

В этом контексте особую роль играют университетские библиотеки, важной задачей которых является обучение педагогов и исследователей методам эффективного поиска, анализа, отбора и использования знаний, что способствует формированию у педагогов навыков работы с профессиональным контентом в различных форматах.

Представляемые читателям результаты исследования раскрывают некоторые особенности информационного поведения преподавателей педагогических вузов и дают ответы на ряд вопросов: какие виды отечественных и зарубежных изданий наиболее востребованны в учреждениях высшего педагогического образования? Какие типы и источники электронных ресурсов используют специалисты вузов, ведущих подготовку педагогических кадров? Какие механизмы подбора научной литературы и источников профессиональной информации наиболее востребованны в текущих условиях? Какие основные трудности испытывают преподаватели и исследователи при поиске и использовании специальной литературы? Полученные результаты будут полезны не только администрации университетов и руководителям вузовских библиотек, но и преподавателям, вендорам цифровых решений и издателям.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование было подготовлено и проведено специалистами информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования совместно со специалистами библиотеки Московского педагогического государственного университета.

Выбор в качестве объекта исследования представителей педагогических вузов обусловлен тем, что именно они формируют у студентов информационные привычки, навыки информационной культуры и цифровой грамотности, а это не только определяет качество подготовки будущих педагогов, но и влияет на развитие системы образования в целом.

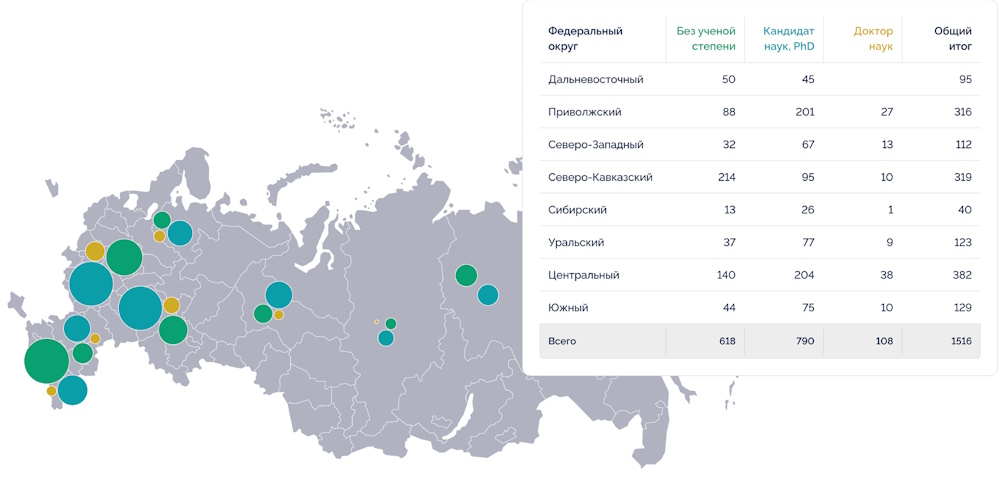

В качестве инструментария был использован метод анкетирования в формате онлайн-опроса, что позволило привлечь к исследованию 1516 преподавателей, научных сотрудников, методистов и библиотечных специалистов вузов, ведущих подготовку педагогических кадров, из 50 регионов Российской Федерации из всех федеральных округов (рис. 1).

Рис. 1 Распределение респондентов по федеральным округам (количество опрошенных)

Приглашения к участию в опросе рассылали целенаправленно через библиотеки и администрацию учреждений высшего образования, ведущих подготовку педагогических кадров. Такой подход обеспечил доступ к целевой аудитории, состоящей из преподавателей и исследователей, которые обладают соответствующим опытом и компетенциями.

Полученную выборку можно охарактеризовать как неслучайную по принципу добровольного участия или как выборку на основе самоотбора (self-selected sample). Такой подход оправдан ограниченностью доступа к целевой аудитории, в том числе за счёт административных барьеров, и необходимостью привлечь заинтересованных участников, готовых добровольно потратить своё время и поделиться опытом [5].

Несмотря на возможные искажения, связанные с ограничениями при формировании выборки, её размер и широкий географический охват обеспечили значительный объём данных, а применённые методы отбора и анализа позволяют считать результаты исследования достаточно достоверными для получения обобщённых выводов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как показывает анализ, большинство респондентов (свыше 78%) в своей деятельности отдают предпочтение научным статьям из рецензируемых журналов, учебникам и учебным пособиям, что подчёркивает их приверженность традиционным источникам профессиональной информации.

Менее половины опрошенных (47,8% и меньше) обращаются к авторефератам диссертаций, официальным документам, материалам конференций и к другим специализированным источникам. Наименьшей популярностью пользуются научные отчёты и информационные бюллетени: их указали менее 10% участников опроса (рис. 2).

Рис. 2 Наиболее востребованные виды отечественных профессиональных изданий (% от опрошенных, любое количество ответов)

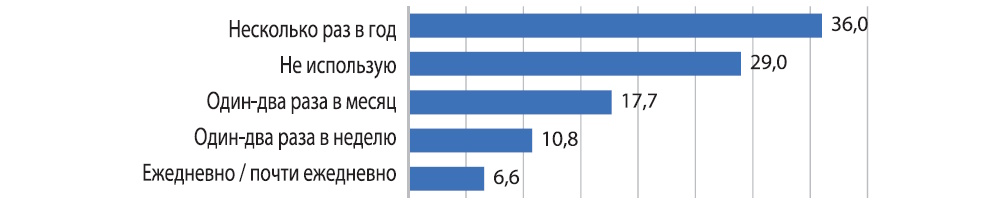

При этом почти треть респондентов сообщили, что они не используют зарубежные источники информации в своей профессиональной деятельности, 36% обращаются к зарубежной литературе несколько раз в год, а ежедневно или почти каждый день прибегают к работе с зарубежными публикациями только 6,6% (рис. 3).

Рис. 3 Частота использования зарубежных источников информации (% от опрошенных, один ответ)

У респондентов, использующих в своей практике зарубежные издания (1076 человек), наиболее востребованными являются научные статьи из рецензируемых журналов (74,9%). Значительно реже используются учебники и учебные пособия (37,9%), материалы научных конференций (32,8%) и монографии (31,1%). Меньше всего интереса вызывают зарубежные авторефераты диссертаций, нормативно-правовые акты, информационные бюллетени и пр. (рис. 4).

Рис. 4 Наиболее востребованные виды зарубежных профессиональных изданий (% от использующих зарубежные источники, любое количество ответов)

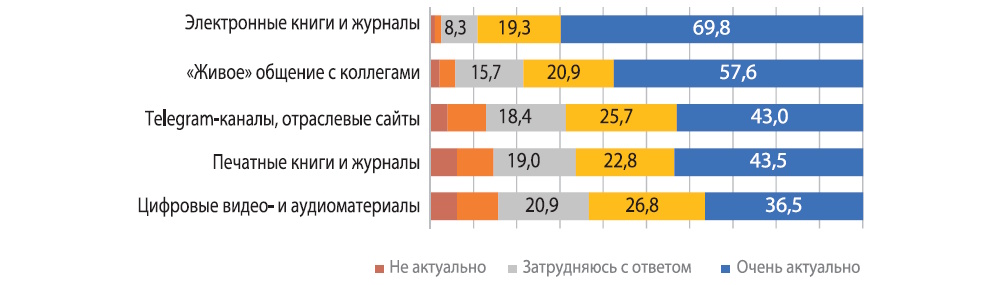

Для оценки источников профессиональной информации, которым отдают предпочтение респонденты, участникам опроса было предложено проранжировать предлагаемые варианты ответов по степени значимости. Наивысшие оценки: «четыре» и «пять» — получили варианты «Электронные книги и журналы» и «ʺЖивоеʺ общение с коллегами»; ответ «Telegram-каналы и отраслевые сайты» несколько опередил «Бумажные книги и журналы»; цифровые видео и аудиоматериалы участники исследования отметили как наименее популярные (рис. 5).

Рис. 5 Предпочитаемые форматы получения профессиональной информации (% от опрошенных)

Среди наиболее востребованных цифровых источников с большим отрывом лидируют электронные библиотеки открытого доступа; более половины опрошенных принимают участие в профессиональных мероприятиях или просматривают записи вебинаров; почти треть имеют доступ к электронным библиотекам ограниченного доступа. Только менее процента опрошенных ответили, что не используют цифровые источники в профессиональной деятельности (рис. 6).

Рис. 6 Наиболее востребованные цифровые источники профессиональной информации (% от опрошенных, любое количество ответов)

Оценивая механизмы, при помощи которых осуществляется подбор научной литературы, респонденты отметили приоритет поиска по ключевым словам в Интернете и поиск в электронных каталогах и библиотеках. Далее с большим отставанием следуют чтение обзоров и аннотаций к публикациям, использование специализированных баз данных и т.д. Замыкают перечень консультации с библиотекарями (рис. 7).

Рис. 7 Механизмы подбора научной литературы и источников профессиональной информации (% от опрошенных, любое количество ответов)

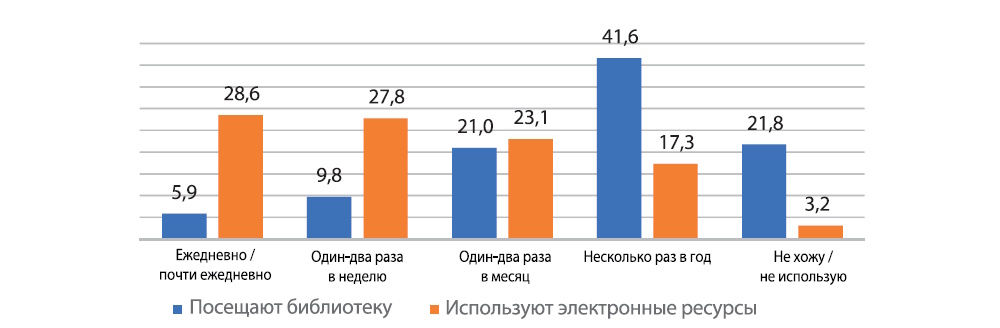

В процессе опроса была проведена оценка частоты физического посещения библиотек и использования электронных библиотечных ресурсов для решения профессиональных задач. Обобщённый сравнительный анализ представлен на гистограмме (рис. 8).

Рис. 8 Частота посещения библиотеки и использования электронных ресурсов (% от опрошенных, один ответ)

Отметим, что 21,8% опрошенных указали, что не ходят в библиотеку, а число респондентов, посещающих библиотеку хотя бы раз в месяц, не превышает 37%. При этом доля специалистов, использующих электронные ресурсы библиотек раз в месяц и чаще, приближается к 80%.

Респондентам было предложено оценить трудности при поиске и использовании профессиональной информации, в том числе при работе с зарубежными источниками. Анализ показывает, что тройку основных проблем составили сложности, связанные с необходимостью оплачивать доступ к публикациям, недостаток качественной и актуальной литературы и ограничения в доступе к иностранным источникам. При этом 16,3% отметили, что не испытывают трудностей при работе с профессиональной информацией (рис. 9).

Рис. 9 Трудности при поиске и использовании профессиональной информации (% от опрошенных, любое количество ответов)

Также были высказаны собственные варианты: «Неоптимизированные сайты для нормального поиска литературы (плохие интерфейсы и дизайн)», «Отсутствие подписки библиотеки вуза на профессиональные журналы», «Часть электронных источников доступна только через компьютер в библиотеке, из-за чего приходится переносить информацию по фото».

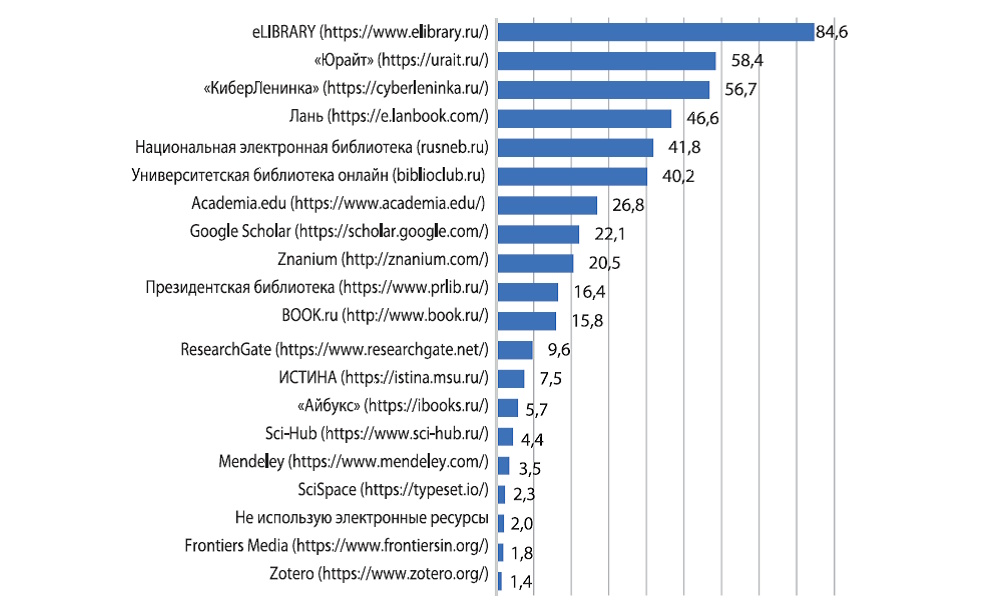

Для оценки популярности цифровых платформ и электронных библиотек, которые используют специалисты педагогических вузов, участникам опроса был предложен перечень отечественных и зарубежных электронных ресурсов и библиографических сервисов, традиционно используемых для работы с цифровыми данными (рис. 10)¹

Рис. 10 Используемые электронные ресурсы и библиографические сервисы (% от опрошенных, любое количество ответов)

¹ В перечень намеренно не были включены ресурсы, доступ к которым ограничен или закрыт для российских образовательных организаций (Scopus, Web of Science и др.). Указывались только бесплатные или условно бесплатные платформы, доступные без ограничений на момент проведения исследования.

Отметим высокую популярность у респондентов отечественных бесплатных или частично бесплатных ресурсов (eLIBRARY.ru, «Юрайт», «КиберЛенинка» и т.д.) и очень редкое использование возможностей зарубежных платформ (Mendeley, SciSpace, Zotero и др.). Среди собственных вариантов респонденты отметили Dimensions AI, ImWerden, IPR Media, Library Genesis, ScienceDirect, PubMed и др.

При этом всего 2% опрошенных отметили, что совсем не используют электронные ресурсы и библиографические сервисы.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Проведённое исследование показывает, что современные преподаватели активно используют цифровые технологии и интернет-ресурсы для поиска профессиональной информации. Их информационные привычки устойчиво ориентированы на регулярное взаимодействие с электронными источниками.

Вместе с тем, несмотря на широкое распространение электронных книг и журналов, профессиональное общение с коллегами остаётся значимым каналом получения актуальной информации. При этом бумажные издания по-прежнему востребованны, уступая лишь Telegram-каналам и специализированным сайтам. Более половины респондентов участвуют в профессиональных онлайн-мероприятиях или следят за записями вебинаров, что подчёркивает значимость цифровых форматов взаимодействия.

Однако спектр используемых электронных библиотек ограничен несколькими ключевыми платформами (eLIBRARY, «КиберЛенинка», «Юрайт», Лань). Среди основных вызовов — ограниченный доступ к современным исследованиям, особенно на иностранных языках, что связано с трудностями доступа к зарубежным наукометрическим базам (Scopus, Web of Science и др.). Кроме того, специалисты редко прибегают к возможностям бесплатных международных сервисов (Google Scholar, SciSpace, Zotero), которые могли бы значительно расширить их информационные возможности и повысить эффективность поиска и обработки профессиональных данных.

Таким образом, выделим основные трудности, с которыми сталкиваются преподаватели и исследователи при работе с профессиональной информацией:

1) ограниченный доступ к полнотекстовым источникам;

2) поиск релевантной информации в большом объёме литературы;

3) сложность доступа к зарубежным публикациям;

4) ограниченное использование возможностей цифровых платформ и электронных библиотек.

Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, включающий разработку стратегий, объединяющих цифровые и традиционные форматы предоставления информации, развитие и обновление цифровых библиотечных сервисов, внедрение автоматизированных систем поиска и рекомендования информации, проведение обучающих мероприятий по информационной грамотности педагогов.

Обучение методам эффективного поиска информации, включая использование специализированных баз данных и систем управления знаниями (Google Scholar, SciSpace, Zotero, Mendeley), развитие навыков критического отбора и оценки источников информации, использование нейросетей для анализа и синтеза различных данных позволят не только повысить цифровую грамотность педагогов, но и снизить барьеры доступа к актуальным научным материалам, а также оптимизировать процессы внедрения профессиональных знаний в образовательную практику.

Несмотря на то что полученные в результате исследования данные, несомненно, отражают общие тенденции в использовании информационных ресурсов в российском высшем образовании, их экстраполяция на другие типы вузов может быть ограничена из-за специфики педагогической деятельности и особенностей информационных потребностей в этой сфере (например, меньшая необходимость в использовании зарубежных публикаций). В связи с этим изучение вопросов информационного поведения преподавателей других вузов остаётся актуальной задачей, которая ещё ждёт своего исследователя.

Автор выражает благодарность за помощь в организации исследования руководителю информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования В.Ю. Сурвилло и директору Библиотеки Московского педагогического государственного университета И.В. Лихановой.

Замечания и предложения можно присылать на адрес: idmi@mail.ru.

ЛИТЕРАТУРА

- Белоусова М.Н., Алёхина А.В., Здоровец С.О. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях в реалиях цифровой трансформации // Современные проблемы науки и образования (Modern Problems of Science and Education). 2023. № 6. C. 12.

- Falloon G. From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework // Educational Technology Research and Development. 2020. Mar. Vol. 68, iss. 1. P. 2449–2472.

- Starkey L. A review of research exploring teacher preparation for the digital age // Cambridge Journal of Education. 2020. Vol. 50, iss. 1. P. 37–56.

- Zeer E.P., Lomovtceva N.V., Tretyakova V.S. University Teachers’ Readiness for Online Education: Digital Competence, Research Experience // Pedagogical Education in Russia. 2020. № 3. C. 26–39.

- Drawing inferences from self-selected samples / ed. by H. Wainer. New York: Routledge, 2010. 163 p.

Рубрика: Вузовские библиотеки

Год: 2025

Месяц: 3

Теги: Педагогическое образование Вузовские библиотеки Дмитрий Иванченко