Форсайт библиотек: путь агрегатора

Потребление контента стремительно меняется, в том числе в образовательных и научных целях. На смену печатному учебнику и даже электронной библиотеке приходят совершенно иные модели, связанные в том числе с применением искусственного интеллекта (ИИ), игровых механик, виртуальной и дополненной реальностей.

Какие образовательные продукты будут востребованны у студентов? Что могут предложить поколению зумеров и альфа поставщики информации? Каких компетенций это потребует от библиотечных специалистов? Обсуждение темы состоялось на площадке «Форсайт библиотек: портрет читателя будущего»¹

¹ Организаторы: Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве РФ, ООО «Издательство "КНОРУС"», издательский холдинг ИНФРА-М и журнал «Университетская КНИГА». Мероприятие состоялось в рамках ежегодной международной научно-методической конференции «Форсайт образования: портрет студента будущего».

НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

В преддверии дискуссии в Telegram-канале «Читатель будущего. Форсайт» была размещена ссылка на опрос: участникам секции, как очным, так и виртуальным, было предложено оценить по пятибалльной шкале текущую востребованность и перспективы развития библиотечных сервисов, технологий и контента, предоставляемых агрегаторами и поставщиками информации. В опросе приняли участие 32 респондента. Их ответы представлены следующими графиками.

Как показывает анализ данных рис. 1, опрошенные высоко оценили такие сервисы, как коворкинг и зоны групповой работы, поиск и библиография, тематические выставки и справочные службы. Самый низкий рейтинг получили переводы, копировальные услуги, сканирование, клубы по интересам и, что довольно неожиданно, помощь в оформлении выпускных работ и сервисы поддержки публикационной активности. Один из респондентов особо подчеркнул: «Наша основная цель — не делать за пользователя, а обучить его, так чтобы в большинстве библиографических операций и в поиске мы ему были не нужны».

Рис. 1 Ответы на вопрос: «Оцените востребованность сервисов, предлагаемых вашей библиотекой в 2024 г. студентам, исследователям и преподавателям»

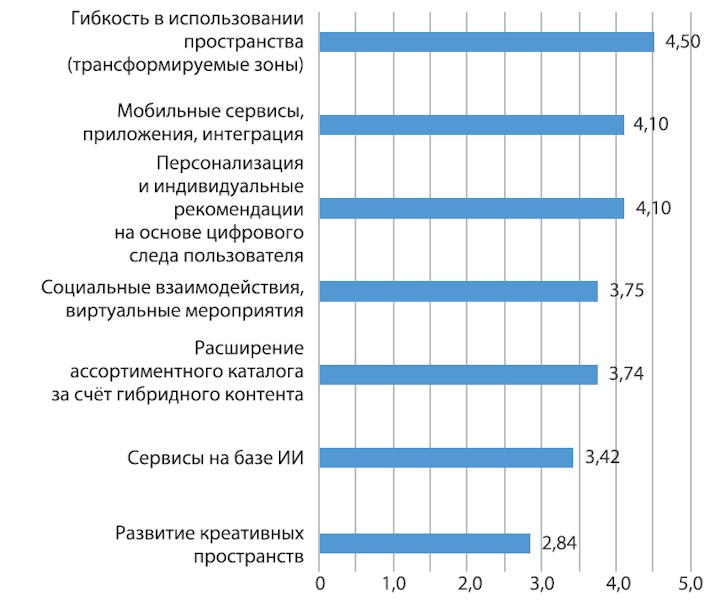

Что касается перспективных библиотечных сервисов (рис. 2), то потенциал опрошенные видят в гибкости в использовании пространства, мобильных приложениях и интеграции с гаджетами, персонализации и индивидуальных рекомендациях на основе цифрового следа пользователя.

Рис. 2 Ответы на вопрос: «Оцените наиболее перспективные сервисы вашей библиотеки для студентов, исследователей и преподавателей на ближайшие три года»

Довольно низкий рейтинг получили азвитие креативных пространств: студии звукозаписи, 3D-принтеры, цифровые лаборатории, где можно создавать свои собственные книги/курсы/подкасты и т.п., а также сервисы на базе ИИ: саммаризация/переводы аудиализация и пр., VR/AR-приложения (виртуальные выставки/экскурсии и пр.). Также респонденты предложили собственные варианты сервисов: продвинутый поиск по каталогу, чат-бот и виртуальную справочную, рецензирование прочитанных изданий, репозиторий изданий.

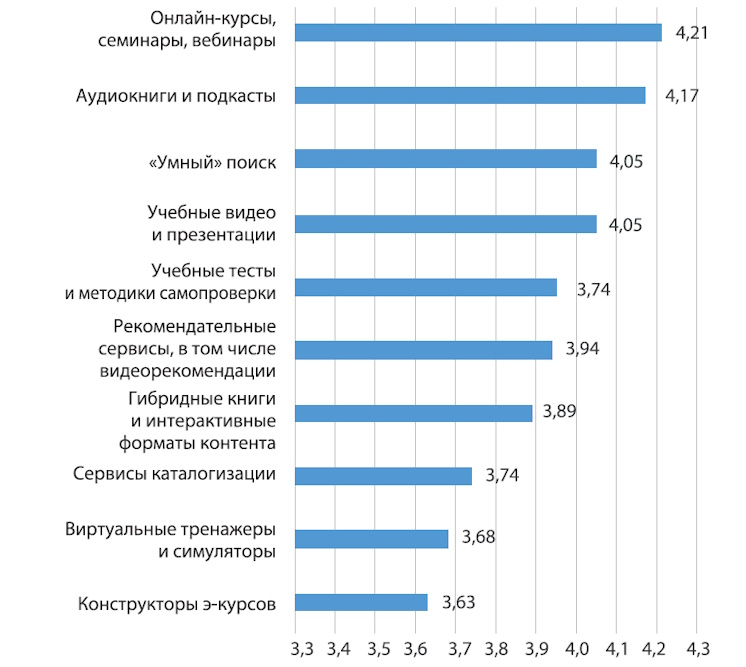

Рис. 3 Ответы на вопрос: «Оцените востребованность сервисов по использованию rich-контента у агрегаторов контента и поставщиков информации в 2024 г.»

Из анализа рис. 3 следует, что наиболее высокий рейтинг получили такие сервисы расширенного контента агрегаторов, как онлайн-курсы, семинары и вебинары, аудиокниги, подкасты, «умный» поиск, учебные видео и презентации. Конструкторы электронных курсов, виртуальные тренажёры и симуляторы заняли более низкие позиции. Как отметили респонденты, на сегодняшний день статистика показывает, что использование непосредственно книжного/статейного контента пока во много раз превышает применение дополнительных возможностей.

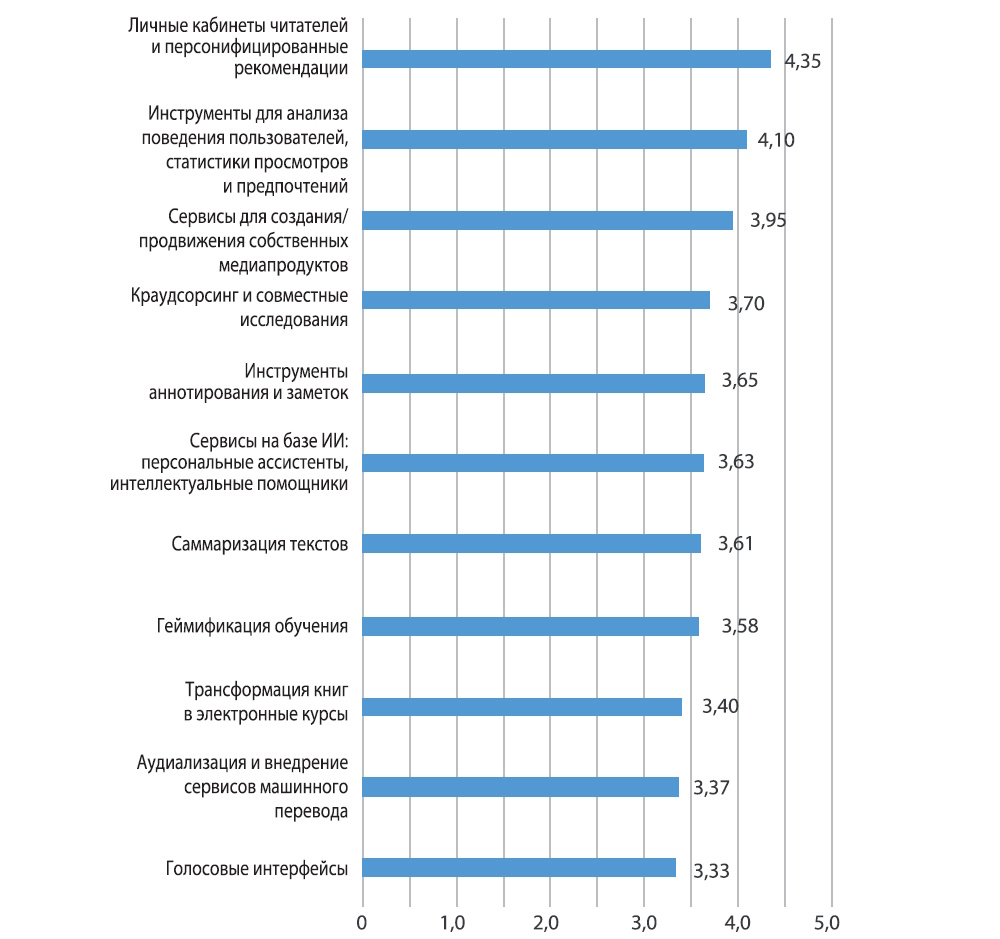

Рис. 4 Ответы на вопрос: «Оцените перспективность сервисов в развитии агрегаторов контента и поставщиков информации для студентов, исследователей и преподавателей на ближайшие три года»

Что касается перспективного рейтинга rich-контента агрегаторов (рис. 4), то первые три места заняли личные кабинеты читателей и персонифицированные рекомендации, аналитика и отчёты, сервисы для создания/продвижения собственных медиапродуктов. Не очень высокие оценки получили голосовые интерфейсы, сервисы машинного перевода, трансформация книг в электронные курсы, саммаризация. Собственно, сервисы на базе ИИ: персональные ассистенты, интеллектуальные помощники, способные отвечать на вопросы, давать советы и рекомендации, а также помогать в поиске информации, находятся примерно в середине списка. В связи с этим респонденты подчеркнули: всё, что связано с возможностями ИИ, будет очень востребованно, главное, чтобы создавались качественные доработанные сервисы, а не те, которые только дискредитируют ИИ.

Полученные данные прокомментировали представители издателей, агрегаторов электронного контента и университетских библиотек.

ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ

Фактически агрегаторы превратились в образовательные сервисы, проводят онлайн-школы, семинары и вебинары. Аудиокниги, подкасты, «умный» поиск, учебные видео — все эти опции уже доступны. Что ещё сегодня пользуется спросом и какие сервисы появляются для читателя завтрашнего я?

Как отметила генеральный директор группы компаний ИНФРА-М Альбина НЕСТЕРОВА, персональная среда необходима всем: студентам, преподавателям, сорудникам:

— Все мы хотим, чтобы при наших минимальных усилиях любой сайт выдавал требуемую информацию. Поэтому прежде всего создаются сервисы индивидуализации. Кроме того, важны инструменты поиска. Современный читатель, паттерны потребления у которого формируются с той же скоростью, с какой выходят релизы GPT-моделей, не готов ходить по классификаторам, ему нужна единая поисковая строка, и он не желает понимать, что у вас «под капотом». Поэтому необходимы «умный» поиск, эксплоративный, поиск похожих документов. Не забываем и о преподавателях: они тоже хотят облегчить свою работу. Для них предназначен сервис «Ассистент преподавателя», который с помощью ИИ под рабочую программу дисциплины подбирает контент, имеющийся в библиотеке. Голосовые сервисы против ручного ввода запросов, промптинг — тренды сегодняшнего дня, влияющие на поведение читателя. Есть такой термин, как «дальнее чтение», — это когда мы хотим обозреть сразу много документов и понять, какие есть тренды, получить по выборке набор ключевых слов и понять, о чём говорят в последнее время в той или иной тематике. Это тоже паттерн сегодняшнего времени: ни у кого нет возможности читать очень много, существует проблема недостоверности информации, а критическое мышление попирает вера во всемогущий ИИ. В принципе GPT-системы всегда ориентированы на то, чтобы найти ответ, даже если он не будет верным. Например, недавно мы задали китайской нейросети DeepSeek профессиональную задачу: классифицировать загруженные книги по Государственному рубрикатору научно-технической информации. ИИ это сделал, но создал классификацию с кодами, которых нет в природе. Более того, мы указали сайт, где находится классификатор, но он его не нашёл и, вместо того чтобы попросить уточнить запрос, просто придумал новые рубрики. Когда же ему скормили» файл классификатора, он успешно выполнил задачу. Очевидно, что есть эффективные инструменты, но роль проводника в современном мире становится главной. Критическое мышление, академический поиск, работа с инструментами научного поиска — всему этому профессионального читателя кто-то должен обучать. Поэтому работы у нас в ближайшие годы будет много.

Тему продолжил генеральный директор компании «Директ-Медиа» (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») Константин КОСТЮК:

— Очевидно, что мы находимся в историческом моменте, когда стремительно меняются пользовательские практики. Что-то работает на нас, но многое и против. Электронные каталоги, наша основа систематизации и навигации, становятся неактуальными, излишними, избыточными, и это серьёзный сигнал. Использование ИИ — ещё один шаг в этом направлении. Запрашивая информацию, студент уже получает рекомендованный ответ: не десяток источников, а фактически сгусток, достаточно качественный результат. Всё движется к коммуникативной простоте, к модели общения человека с человеком. Технические наслоения — это сложно. А когда в ответ на ваш запрос придёт ответ как будто от человека, обучение станет излишним. Это огромный вызов для контентной отрасли. Осмысливая ситуацию, мы ищем решения в разных плоскостях. Например, одну и ту же тему описывает множество разных книг. ИИ способен эти дубли обобщить и выдать единый ответ. Если идти по такому пути, надо в принципе пересмотреть вопрос о том, что такое книга, и научиться извлекать из неё информацию. Множество наших сервисов направлены как раз на то, чтобы найти суть, сделать саммаризацию и в итоге сэкономить время пользователя. Вообще, сегодня сервисы и контент начинают сливаться, в основном это одна кнопка. Практически все разработчики переосмысливают свою роль: тестовые системы, онлайн-обучение. Мы добавили к этому лабораторию ИИ, которая помогать студентам получить навыки в данной сфере и пройти практику. В частности, сервис предоставляет доступ ко всем базовым инструментам GPT. На следующем этапе планируем получать заказы от компаний и помогать студентам зарабатывать на их навыке использования ИИ.

Елена КОРОБОВА, генеральный директор ООО «Айбукс», коммерческий директор ООО «Неопоиск», добавила:

— Человечество сейчас производит огромное количество информации: за два дня её появляется больше, чем от начала цивилизации до 2003 г. При этом контент не удаляется, а копится. И если раньше он сам по себе был ценностью, то сейчас важно найти среди этого массива что-то нужное. Сервисов и ресурсов много, и, чтобы организовать для читателя комфортную среду, без эффективной интеграции не обойтись: сервисы и ресурсы должны взаимно обогащать и развивать друг друга. Технологии окружают нас везде, и все они формируют определённые ожидания: как должен работать тот или иной сервис, насколько интуитивно понятным должен быть интерфейс, «умным» — поиск, качественным — интерфейс. Если сервис не будет комфортным, им перестанут пользоваться. И разумеется, контент должен быть актуальным и полезным.

Коммерческий директор компании «Кнорус» Светлана ЛАГУТКО не поддерживает позицию о том, что объём контента надо сокращать:

— По каждой теме должно быть много авторских точек зрения. Если мы будем обделять студентов, предлагая им одну-две позиции или вообще результат саммаризации, полученный через ИИ, это путь к деградации. Наше издательство расширяет ассортимент, у нас много литературы по экономике, мы сотрудничаем с ведущими вузами России.

Инновации в ЭБС, безусловно, связаны с текущими вызовами. Это требования к адаптивности, мультимедийности, созданию междисциплинарных курсов, учебно-методических пособий. Что касается ИИ в ЭБС, то сейчас появляются сервисы Elastic Search и другие наработки.

К дискуссии присоединился Дмитрий УШАНОВ, руководитель отдела маркетинга и продаж компании ИВИС. По словам эксперта, университетские библиотеки находятся на передовой информационного фронта, но с каждым новым поколением они должны учиться работать.

— Складывается впечатление, что современные подростки уже специалисты находить решения, использовать GPT, для того чтобы выполнять домашние задания, знают, где лежат все ответы. Если ориентироваться на это поколение, стоит ожидать, что поставщики ресурсов будут осуществлять подачу учебных материалов в стиле TikTok, где-то должны находиться все решения, системы, позволяющие решать контрольные работы, а ещё — существовать генератор научных работ, выдерживающих проверку на плагиат, с маскировкой под человека. Мы работаем с разными категориями читателей, и наша основная задача — предоставлять электронную версию оригинала. Если будет меняться оригинал подачи контента, мы тоже станем трансформироваться. Естественно, при сохранении формата контента основное внимание будем уделять сервисам. Что касается использования ИИ, то мы уже маркируем нейропереводы. Думаю, что такие детекторы станут обязательными. Пока активно нейросервисы не внедряем, потому что ощущаем ответственность за научный контент. Научная статья — это истина, но что с ней может сделать GPT? Материал, переведённый ИИ с китайского языка на английский, выглядит вполне неплохо. В переводе с китайского на русский это уже абсурд. Безусловно, возможности ИИ применяются в интеграции с дискавери-сервисами и библиотечными системами. Думаю, что выгрузка библиографии будет автоматизироваться, это позволит более качественно обслуживать читателей.

С комментарием выступил Александр НИКИФОРОВ, директор компании Лань:

— Сервисы ИИ в ответах библиотекарей не занимают топовые позиции, что вполне объяснимо: об этом много говорят, но глубоко мало кто погружается. Кроме того, нет готовых продуктов, которые библиотеки могут встраивать в свою ежедневную работу и эффективно использовать. Но что меня удивило, так это последнее место обращений читателей в библиотеку за помощью в оформлении выпускных работ. Честно говоря, я был уверен, что выпускники без библиотеки вообще не могут справиться с этой задачей.

Верифицированный контент — основа нашего существования. Другое дело — как с ним работать в новых условиях, как представлять его поколениям зумеров и альфа. Молодёжь привыкла к короткому формату, она требует от нас персонификации: современные студенты уже привыкли быть в центре внимания, получать рекомендации в плане чтения, музыки, фильмов, товаров и услуг. Мы им пока в должной мере такого не даём, хотя это уже необходимость. Безусловно, важнейший вопрос — технологии, которые позволят обеспечить комфортное потребление контента, чтобы повышать качество образования. Современные решения, тот же ИИ, позволяют правильно извлекать смысловые единицы, соединять их между собой. Статистика показывает, что зумеры и альфа читают всё больше, но со своей спецификой. Что им можно предложить с учётом новых технологий? Тесты прямо по ходу текста: прочитал — проверил себя. Преподавателю тоже надо предоставлять какой-то инструмент. Сегодня любая работа студента: курсовая, доклад, реферат — будет выполнена с использованием ИИ. Понимает ли студент то, что написал, владеет ли материалом? Вот это важно выяснить.

Свою точку зрения представил Андрей СОКОЛОВ, директор по развитию ООО «Неопоиск»:

— Библиотеки многие годы были весьма консервативными учреждениями, оставаясь в зоне комфорта, хотя прошли и компьютеризация, и автоматизация. Мы могли перенимать опыт зарубежных стран, которые этот путь уже проходили, брали лучшие практики, учитывали ошибки. Сейчас библиотеки подошли к той стадии, когда мы находимся с иностранными коллегами на одном уровне развития. Поэтому сами должны формировать своё будущее, и это большой вызов. Надо предугадывать, в какую сторону пойдёт развитие библиотечного дела, как будут учиться студенты и т.д. Безусловно, в университетской библиотеке образовательная и информационная функции будут преобладать, в то время как в публичных на первый план выйдут другие опции: создание приятной атмосферы, развлечения и т.п. И если говорить об информационных функциях, то на библиотекаре лежит большая ответственность. Умение управлять электронными ресурсами крайне важно. Необходимо отображать все доступные ресурсы: книги, журналы и т.п. — в справочно-поисковом аппарате. Если 10 лет назад в вечный доступ были приобретены какие-то архивные коллекции, а потом сменился коллектив библиотеки, вновь прибывшие сотрудники могут быть даже не в курсе того, что у них есть тысячи книг известного издательства, поскольку они нигде не отражены. Меняются IP-адреса, и библиотекари даже не знают, что их надо передавать на платформу поставщика, с тем чтобы пользователи могли с этим ресурсом работать. В будущем электронных ресурсов окажется ещё больше, и следует наладить технологию их отражения и архивирования.

Важный вопрос — интеграция систем. Мы её начали обсуждать несколько лет назад, хотя на международном уровне это вопрос прошедшего дня. Издатели говорят: у нас хороший контент. Но о том, чтобы корректно присвоить ему идентификаторы, речи не ведут. А у агрегаторов есть свои стандарты. В университетах существуют бесшовные переходы, сервисы авторизации удалённых пользователей. Здесь тоже необходимо соблюдать стандарты, для того чтобы студент имел минимум логинов и паролей. Это ответственность библиотеки: университет не станет задумываться о том, как вашим читателям заходить в ЭБС или базу данных.

Среди барьеров, с которыми сталкиваются читатели, главным эксперт считает терминологию:

— Мы должны встать на позицию наших пользователей, которые понимают наш язык всё меньше. Я недавно узнал, что под термином «электронный каталог» подразумевают место, где хранятся цифровые ресурсы, а не отражается печатный фонд. Пользователь пытается получить доступ к печатной книге и удивляется, почему она не открывается. Просто терминология разная, поколение другое.

Серьёзная задача — обеспечить ответственность библиотекарей за информирование пользователей. Наши читатели и так испытывают немало барьеров. А когда вы получаете тестовый доступ к какому-то важному ресурсу, то размещаете информацию на сайте в разделе «Новости» и думаете, что пользователи за чашкой кофе заходят на сайт библиотеки и сразу читают вашу новость. Увы, это нет так. Необходимо наладить эффективную систему информирования, чтобы не было такого: тестовый доступ закончился, но заходов не было. Есть немало вопросов, которые надо решать здесь и сейчас, чтобы обеспечить будущее. Что касается индивидуализации и рекомендательных сервисов: конечно, это важно. Сегодня многие библиотеки организуют электронные книжные выставки. Сервисы позволяют эти опции реализовывать эффективно.

ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Библиотекарь сегодня — универсальный солдат. Этот термин ввели четыре года назад на старте «Лаборатории лидерства». Но тогда смысл был иной: говорили о медийной функции, презентационной работе, взаимодействии с пользователями.

Сейчас библиотекарь должен становиться универсальным партнёром, в частности для поставщиков информации. Какими компетенциями должен обладать такой специалист? Каких навыков не хватает? Какими могут быть решения?

Тему прокомментировала заведующая кафедрой библиотечно-информационных наук Московского государственного института культуры (МГИК) Наталья ЛОПАТИНА:

— Главная компетенция, которая должна формироваться у библиотекаря, — понимание того, что люди разные, что мы работаем в условиях видового и типологического разнообразия библиотек. На первом курсе библиотечного факультета рассказывают о том, что для каждого читателя нужно и важно. Если говорить о вузовской библиотеке, то здесь вряд ли уместен термин рекомендательной библиографии, скорее она научно-вспомогательная. Студент прежде всего должен учиться, а библиотека в вузе — выполнять дидактические функции. Поскольку агрегаторы работают на аудиторию вузовских библиотекарей, им целесообразно включить в свой каталог серию базовых учебников по библиотечному делу. Люди, которые приходят к нам из других сфер, должны получить основные профессиональные знания. Есть компетенции, которые не меняются. То, что приходит с технологиями, — не компетенции, а отдельные навыки. Сегодня они востребованны, а завтра — нет, точно так же как отдельные ресурсы и сервисы.

Современные студенты — это другое поколение, и мы его должны хорошо понимать. Предлагая им тот или иной контент от агрегатора, мы выступаем в роли родителей, которые покупают ребёнку игрушку или книжку, которая им самим была когда-то интересна. А ребёнку она не нужна, поскольку не отвечает его потребностям. Вопрос не в том, что они будут бесконтрольно пользоваться авторским контентом через ИИ. Это поколение с другими ценностями, они лучше нас понимают, что к чужому интеллектуальному труду надо относиться уважительно. А по ИИ пока нет правовых норм. Поэтому можно использовать любой контент, переработанный нейросетью, это ново и интересно. Но я бы акцентировала внимание на их поисковых стратегиях, на особенностях их информационной культуры. В МГИК проведено исследование системы ценностей поколения Z через их отношение к информационной деятельности, и мы обязательно будем опираться на эти наработки. Умение увидеть студента, реагировать на его запросы, проактивность — это важные компетенции. Библиотекарю требуются не только технологические навыки, но и серьёзные знания в области социологии, психологии и педагогики. Современным студентам не нужны учебники и даже полные тексты. Это иная, цифровая, дидактика, которая строится по своим законам. Вот это продукт, которого мы ждём от агрегаторов.

Что касается ИИ, то как педагог могу сказать: всегда мечтала о том, чтобы адаптировать учебник, один и тот же текст, под различные группы студентов: для тех, чей входной уровень высокий, для студентов со средним и для тех, у кого он низкий. Все они должны освоить одно и то же знание. Мне нужен такой образовательный контент, однако на его создание времени нет. Но ИИ нам в помощь.

А. Никифоров дополнил:

— Предназначение библиотеки в университете, если упрощённо, это информационное сопровождение образовательного процесса. Ожидания, запросы, требования студентов постоянно меняются. Библиотеке, по крайней мере части сотрудников, постоянно надо учиться. ИИ — яркий пример, но вообще скорость изменений сейчас огромная. Жить на повышенных скоростях стало нормой жизни, а это означает постоянное обучение.

Как отметил Д. Ушанов, универсальные партнёры для поставщиков — это люди заинтересованные, инициативные и смелые:

— В последнее время появилась не очень хорошая тенденция: многие руководители университетов не считают целесообразным подписываться на ресурсы, полагая, что всё можно найти в Интернете. Но что же будет, если всё искать в Сети и строить на этом науку и образование? Многие материалы там не будут соответствовать действительности. Поэтому нужна некоторая смелость, для того чтобы библиотека могла доказать своему руководству, что так делать нельзя, а мы постараемся поддержать её в этом намерении.

С точки зрения К. Костюка, многие вещи зависят не от самой библиотеки, а от контекста университета, от его традиций, научных школ:

— Постоянно полные читальные залы — результат работы библиотек-гроссмейстеров, мастеров своего дела. Это колоссальная, многонаправленная работа: вовлечение кадров, привлечение студентов, взаимодействие с руководством. Учитывая все эти факторы в совокупности, библиотекарь должен обладать уникальным талантом. Тем не менее, если есть такие библиотеки, соответствующая работа ведётся. Когда приходим в новый вуз, мы обычно даём тестовый доступ на полгода, и очень часто оказывается, что этого срока недостаточно. Библиотека должна провести огромную работу, чтобы новый ресурс открыть для своих пользователей, мотивировать их.

Е. Коробова добавила:

— Чего точно не должно быть у партнёров — безразличия. Должно быть мотивированное участие, желание помочь. Мы много новых опций к своим продуктам «прикрутили» именно потому, что это нам подсказали клиенты, которые их тестируют. Конечно, безразличие тоже встречается в некоторых библиотеках. Но приходит «молодая кровь», и всё начинается заново. Для меня идеальный партнёр — тот, кто заинтересован в своём деле, а компетенции можно набрать.

А. Нестерова считает, что девизом любой компании должна стать гибкость: надо учиться сотрудничать, всё остальное можно сделать:

— Если каждый будет зацикливаться на себе и не станет делиться своими знаниями на языке, понятном партнёру, это путь в никуда. Soft skills выходят на первый план, а «харды» можно нарастить. Что касается новых форматов, то геймификацию мы видим так: это вовлечение через различные викторины, квесты и т.д., которые мы помогаем проводить библиотекам, с тем чтобы студенты активнее пользовались электронными ресурсами. Часто слышим вопрос: почему нет игровых механик для изучения контента в ЭБС? Мы к этой теме несколько раз подступались, начали с того, что исследовали поведение школьников. Как правило, они решают тесты, выполняют домашние задания в специальной среде с игровыми механиками. А в университете стоят условно семь ЭБС, и все они предлагают разные варианты геймификации. Очевидно, что это должна быть интеграционная система на уровне LMS или Moоdle, где студенты единообразно пройдут тест по книге любого агрегатора.

Дискуссию завершила заместитель директора Фундаментальной библиотеки Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Светлана МОРОЗОВА:

— В оценке использования информации мы про наших читателей должны понять главное: контент потребляется не так, как мы привыкли. Поэтому подсчитывать, сколько книг было открыто и сколько страниц прочитано, уже непоказательно. Как бы мы в своём детстве узнали, скажем, про ДНК? Спросили у родителей, а те отправили бы в библиотеку. Там нам дали бы энциклопедию, и мы прочитали статью от корки до корки. В университете по этому поводу мы прочитали бы три учебника и 15 монографий. Как о ДНК узнаёт современное поколение? Через сообщения в группах соцсетей, через «рилсы», которые длятся по несколько секунд, но в итоге складываются в часы, через голосовых помощников. Как научиться улавливать эти фрагменты и подавать их, а главное, не беспокоиться о том, сколько читается в виде книг, — тема для профессионального обсуждения.

Пока каталоги библиотек и ЭБС текстоцентричны. Пользователь делает запрос, получает ответ, который его не вполне устраивает. Что касается компетенций: как я понимаю, что именно этот человек сможет работать в нашей конкретной библиотеке? Он должен быть, конечно, с высшим образованием и определённым уровнем культуры, эрудиции. Но главная компетенция сегодня — постоянная готовность к обучению, к форс-мажору и к коммуникации с абсолютно разными пользователями. Сотрудники библиотек, которые будут очень узкими специалистами, в реалиях университетской библиотеки более невостребованны. Нам нужны новые электронные каталоги, новые сотрудники и иная их подготовка. Принципиально важно, как оценивать потребление информации, а значит, необходимы новые критерии.

Рубрика: Вузовские библиотеки

Год: 2025

Месяц: 2

Теги: Будущее книги Футурология Электронные библиотеки Искусственный интеллект (ИИ) Вузовские библиотеки Альбина Нестерова Константин Костюк Елена Коробова Светлана Лагутко Дмитрий Ушанов Александр Никифоров Андрей Соколов Наталья Лопатина Светлана Морозова